1980 年 6 月 29 日,這份報紙在洛杉磯人的家門口發出了可怕的警告,破壞了他們的周日早晨:朋克們已經到來,他們是兇殘的。

帕特里克·戈德斯坦報導說,朋克表演的觀眾“互相模仿”。 “一些地區搖滾俱樂部發生的魯莽暴力、破壞甚至殘害事件的報導讀起來就像來自戰區的報導。”

這場所謂混亂的中心人物是Black Flag 樂隊,自1979 年在赫莫薩海灘成立以來,他們的演出就吸引了警方的鎮壓。他們自己也受到了一些審查:創始人兼吉他手Greg Ginn 在一個樂隊中騙了一個席位。在曼哈頓海灘舉行的家庭友好音樂節上,他們聲稱自己是弗利特伍德麥克翻唱樂隊,然後演奏了典型的喧鬧、褻瀆的音樂。 但媒體的緊握珍珠與危險不相稱。 吉恩並不是想散播無政府狀態,只是找到不會徹底拒絕朋克的空間。

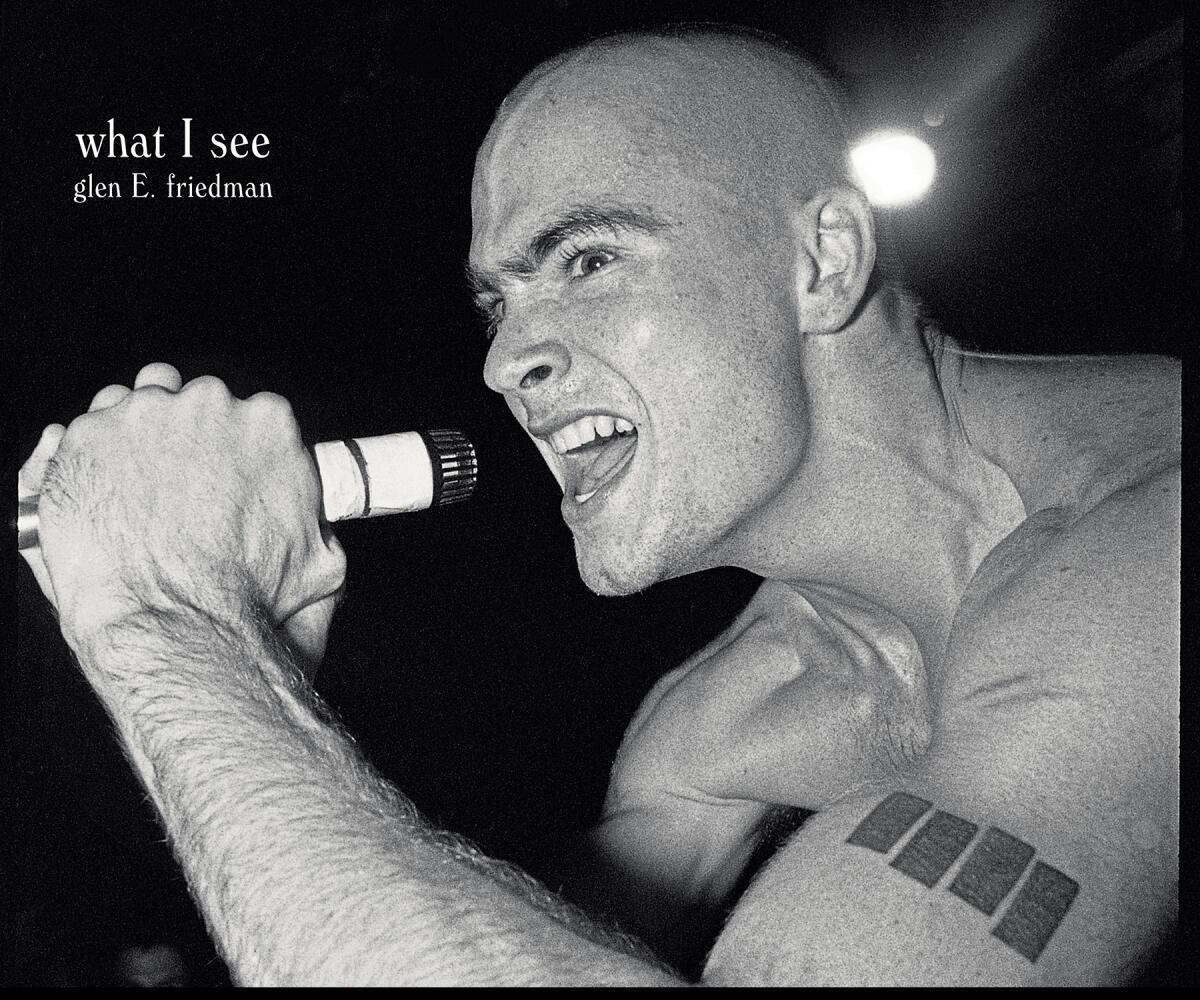

格倫·E·弗里德曼(Glen E. Friedman)在《我所看到的》(What I See)這本充滿活力、內容豐富的黑旗照片集裡回憶起這場暴力事件完全屬於警方一方。 發起人打電話給洛杉磯警察局,因為他們被“出現的壓倒性人群嚇壞了,這對他們來說往往是一種威脅”。 樂隊用《警察故事》等歌曲來刺激警察,其憤怒在整本書中隨處可見——甚至連排練都像燒穀倉一樣。 但反應——特警隊、警棍、直升機——卻出奇地不成比例。

吉恩在帕克斯排練場撕碎。 摘自《我所看到的:格倫·E·弗里德曼的黑旗照片》。

(格倫·E·弗里德曼)

Jim Ruland 對 Ginn 及其創立的唱片公司 SST Records 的歷史進行了深入研究,“Corporate Rock Sucks”,為這種荒謬的現象提供了一些背景。 這是一個早期的激動人心的故事,一個從頭開始頑固地構建文化的故事。 在 20 世紀 80 年代的鼎盛時期,SST 發行了至少十幾張經典搖滾專輯,這些專輯以拒絕傳統而聞名。 Black Flag 刺耳的硬核音樂和 Sabbathy 污泥與 Minutemen 充滿彈性、尖刻的朋克爵士融合、Meat Puppets 的死亡般的旅行或 Hüsker Dü 的流行悟性和震撼吉他的融合幾乎沒有共同之處。 但他們共同使 SST 成為十年來最傑出的獨立唱片公司。 正如魯蘭德所寫:“吉恩對朋克搖滾感興趣的是作為一種概念——一種創造性的戰鬥號召——而不是一種特定的音樂風格。”

在這方面,有點令人失望的是魯蘭德——一位小說作家,還與人合著了兩本關於南加州朋克的早期書籍——通常堅持給歷史貼上標籤,並且沒有為他的主題提出更有力的論據。 SST 的成就不僅僅是簽約了許多經久不衰的樂隊; 它成為 X 世代文化和隨後的獨立搖滾的源泉和原動力。 黑旗主唱亨利·羅林斯體現了一代人酸溜溜、反體制、極具諷刺意味的姿態。 其 1984 年專輯《My War》的第二面是垃圾搖滾的試金石。 Hüsker Dü 和 Sonic Youth 為 90 年代另類搖滾的爆發提供了旋律教科書。 Negativland 為反企業惡作劇和文化干擾設定了模板。 全國各地的獨立樂隊所走的巡演路線——以及仍在走的路線——主要是在 SST 的托倫斯辦事處開發的。 它的廣告和評論副本推動了一代雜誌及其作家的發展。

Jim Ruland 的最新著作是《Corporate Rock Sucks: The Rise and Fall of SST Records》

(克萊爾·麥卡利斯特)

這很大程度上源於吉恩——或者更準確地說,源於他對權威和機構的不滿。 除了警察的欺凌和誇張的媒體關注之外,Black Flag 的唱片事業還因一位高管將1981 年的《損壞》稱為“反父母唱片”後與MCA 唱片公司之間長期的法律糾紛而陷入停滯。 (樂隊把這句話變成了名副其實的榮譽徽章,在唱片的副本上貼上了這句話的貼紙。)Ruland 的章節標題被定義為由唱片公司領導的對抗——“SST 與媒體”、 “SST 與硬核” ——但戰鬥往往是吉恩的。

儘管如此,吉恩並不是任何人心目中的文化運動領袖。 他從小就沉迷於業餘無線電和其他工程極客現象。 (SST 最初是一家小型電子公司,是“固態發射器”的縮寫。)作為音樂家或廠牌負責人,他很少說話,也沒有對魯蘭說過話,他被告知,“我很久以前就不再接受采訪了。 ” 在《我所看到的》中,吉恩通常的穿著就像是剛從管理克羅格百貨公司的值班助理那裡出來一樣。

羅林斯與 Black Flag 於博伊爾高地 Vex,1983 年。摘自《Corporate Rock Sucks: The Rise and Fall of SST Records》。

(©野唐劉易斯)

《Ginn》、《黑旗》和《SST》之所以讓外人如此苦惱,部分原因在於美學問題。 封面藝術和演出傳單由吉恩的兄弟雷蒙德·佩蒂邦設計,以痴迷於性和死亡的狂熱、挑釁性圖像為特色。 這也是一個時間問題。 令人昏昏欲睡的里根時代使 SST 販運的音樂和歌詞似乎成為一種積極的威脅。 1982 年臭名昭著的朋克搖滾劇集“昆西,緬因州”顯然是受到了《泰晤士報》和其他地方的《黑旗》新聞報導的啟發,決心將這一場景描繪成暴力和虛無主義,以至於傑克·克魯格曼飾演的嚴肅的昆西邁出了非凡的一步捍衛 60 年代的反主流文化,讓朋克看起來更糟糕。

SST 對治安保守主義的蔑視並沒有讓他們成為我們今天所認為的進步派。 女性和有色人種很少見; Black Flag 貝斯手基拉·羅斯勒 (Kira Roessler) 因擔心被樂隊開除而導致手部受傷而縮短了康復時間,從而導致永久性傷害。 Black Flag 的“Slip It In”等歌曲明顯厭惡女性。 封面藝術和 SST 信頭與納粹言論調情。 Bad Brains 主唱 HR 以恐同情緒爆發而聞名。 怪誕的是,該唱片公司差點就要發行查爾斯·曼森 (Charles Manson) 的專輯。

Ruland 巧妙地記錄了這些起起落落,值得讚揚的是,在該品牌已經耗盡了時代精神賦予它的任何權威之後,他在整個 90 年代及早期仍保持著敘事的暢通。 他確實假設讀者群非常了解樂隊,這有時會導致軟弱的音樂批評。 (一張《黑旗》專輯“總體質量不佳。”)但他也講述了一個關於商業理想變質的有力警示故事。 在樂隊解散(Black Flag)、悲慘消亡(Minutemen)或跳槽到大聯盟(Hüsker Dü、Sonic Youth)之後,Ginn 陷入了困境。 他與樂隊簽訂了繁重的合同,並且在特許權使用費方面變得不可靠。 他與 Negativland 陷入了一場曠日持久的法律爭吵,這只讓他顯得狹隘和虛偽。 他放棄了 Nirvana,但簽下了一系列平庸的作品,削弱了品牌的影響力。

所有這些都讓 Ruland 的頭銜成為一把雙刃劍:正如 SST 的口號所說,企業搖滾很糟糕,因為牠喜歡打官司,而且利用了規模經濟,虐待了個體藝術家。 然而到了 90 年代初, 你必須瞇著眼睛才能看出 Ginn 與 SST 所反對的訴訟有何不同。

“關於格雷格的一切都是深不可測的,”已故尖叫樹主唱馬克·蘭根告訴魯蘭。 “他是一個巨大的謎。”

本書的最後幾頁主要表達了 Ginn 的失望之情,他現在幾乎完全使用 SST 作為自己項目的工具。 他與 Pettibon 脫節,對藝術家保持冷漠,並拒絕發行可能為渴望投資懷舊的中年 X 一代推動重新發行的大師作品。 (魯蘭推測許多磁帶都丟失了或者受到了不可挽回的損壞。)

事實上,SST 創造的世界可能除了 X 世代的懷舊之外沒有多大意義。 一位雄心勃勃的藝術家不再需要唱片公司來吸引註意力,無論唱片公司有多麼反公司。 出賣曾經是一種恥辱,現在卻是一種野心。 但在 SST 和吉恩偏離其創始理想之前,它們證明了一個社區不必提倡部落主義或滿足純潔性測試,並且有人需要對保守派的虔誠嗤之以鼻。 這些原則是持久的。

阿西塔基斯是鳳凰城的一位作家,也是《新中西部》的作者。